PRODUCTION NOTE

「ずっと何事もなく、最初は少し気配を感じるだけだったけど、やがて・・・。

娘は、あの人形の中に入りたいと言い出した」

アナベルが再びスクリーンに登場。今回はこの悪名高き人形のほんとうの始まりを観客は知ることになる。彼女の最初の居場所は幼い虚弱な少女の部屋。そして彼女が初めてとり憑くのも幼い少女の魂……。

『死霊館』で背筋が凍るようなカメオ出演後にはついに自身を描いた映画に“主演”。フィルムメーカーたちは、この人形におびえつつも魅了させられた観客が、いよいよその起源を知りたいと思っているとはっきり感じた。そうして、ピーター・サフランとジェームズ・ワン製作、ワン監督の「死霊館」シリーズの世界における次の章である本作の監督には、昨夏のヒット作『ライト/オフ』で見事な長編映画監督デビューを飾ったデイビッド・F・サンドバーグが起用された。

「声がかかったとき、僕はすでに『死霊館』の大ファンだったんだ。ほかの現代ホラー映画の多くとは一線を画する古典のような感じがした」とサンドバーグは言う。「あの世界にすごく魅力を感じて、ホラーというジャンルの範囲で僕独自の伝統的なアプローチができることにワクワクしたよ」

サフランはこう語る。「デイビッドは生まれながらのフィルムメーカーであり、『死霊館』の世界にとって、とてつもなく大きなプラスになった。彼は恐怖の創り出し方、キャラクター造形をしっかり理解している。彼はこの映画を総体的に―あらゆるコマをいかにまとめるか―考えており、アナベルの世界にとても新鮮な視点をもたらしている」

「僕が1作目の『死霊館』を監督したとき、ウォーレン夫妻の呪われた物品の部屋をデザインしながら、僕、映画会社、そしてプロデューサーたちがみんな、顔を見合わせ、『ねえ、この物品それぞれの物語を描けたらすごいよね』と言っていたのを覚えている」とジェームズ・ワンは思い返す。彼が言及しているのは、ウォーレン夫妻が長年にわたる超常現象研究で引き取った収集物のことだ。「映画の序章としてのオープニングにアナベルを登場させたのはカッコよかったと思ったけれど、そのときでさえ、彼女にはもっとストーリーがあるんじゃないかと感じていたんだ。あの人形が、ほんの数分だけでもスクリーン上に現れるたびに、観客は身を震わせていた。観客は彼女に反応するんだよ」

「観客がもっとアナベルを観たいと思っているのは明らかだった」とサフランは付け加える。「アナベルは観客に愛されていた。私たちがいちばん耳にしたコメントのひとつが、『アナベルって何者で、どこから来たんだ?』というものだった。『アナベル 死霊館の人形』の中でちょっとだけ、その疑問に答えたけれど、その起源をしっかり描くことが当然、次に進むべき道に思えたんだ」

本作のストーリーを作るために、フィルムメーカーはゲイリー・ドーベルマンに脚本を依頼した。前作でも脚本を担当したドーベルマンは、この世界に戻ってくることに意欲的だった。「僕が書いた1作目は、あの人形にまつわる神話をふくらませた」と彼は言う。「今回、僕たちは彼女の過去を探り、邪悪なるものがいかに始まったかを見つけだそうとしたんだ」

「人形というのは、元来、人々を喜ばせるものだよね?」とドーベルマンは続ける。「プレゼントとして与えられ、何世代にもわたって受け継がれていく。だから僕は、アナベルを愛にあふれた場所―幸せな家族―から始めさせることによって、その歴史を築きたかった。その後に起きるあらゆる惨事と好対照になるべく下準備をするためにね」

中心になるのが人形という玩具である以上、ストーリーに子供たちが登場するのがふさわしく思われた。ドーベルマンはほかのアイデアについてもあれこれ考えていた。彼はこう語る。「子供たちを孤児にするというのはジェームズが思いついたんだ。僕はそこを基盤にした。そこが決まると僕は、この人形がなぜそんなに恐ろしく、邪悪なのかについて見極めさえすればよかった」

『死霊館』からの流れで、アナベル人形に対する恐怖感はすでに確立されており、それは本作のセットにも引き継がれていたと語るサンドバーグはこう明かす。「アナベルに対しては俳優たちも少し気味悪がっていて、『あの人形に触らないといけない? あまり触りたくないんだけど』などと僕に聞いていたよ」と彼は微笑む。

実際、数人のキャストの要請により、製作サイドはカトリックの司祭を招き、セットと小道具のアナベル人形を清めてもらった。それは『死霊館 エンフィールド事件』、さらに最新作『The Nun』のセットでも撮影開始前におこなわれた。

……万一のために。

「孤児院の少女たちを助けることで、私たちの償いになるかもしれないと思った。

でも結果的に“あれ”が望むものを与えてしまった」

本作のストーリーは1940年代半ばから始まり、その後の大部分は10年以上たった1950年代半ばから後半にかけてを舞台に展開する。出来事の全体的な年表は『死霊館』と『アナベル 死霊館の人形』ですでに定められていたからだ。アナベルはもともと愛から生まれたもの―娘に対する父親の愛―だったので、脚本のドーベルマンは、アナベルの邪悪な本質を子供の死という究極の悲劇、そして、両親が自分たちの悲嘆を癒やすためにどこまでやるかという点に基づいて創り上げた。

監督のデイビッド・F・サンドバーグはこう説明する。「マリンズ夫妻は悲惨な体験をし、それにきちんと対処しなかった。そのせいで、彼らは邪悪なものを自分たちの生活に入らせてしまうんだ。その結果起きたあることに対する償いとして、彼らは再び判断を誤ってしまう」

その判断とは、過去12年間の自分たちの寂しさをまぎらわすために、唯一の居場所である施設を失ったばかりの孤児の少女たち6人と、彼女たちの保護者であるシスター1人を家に住まわせるというものだ。「まずいよね」とサンドバーグ。「だって、もちろんアナベルもそこにいるんだから」

「孤児のことを考えると、誰もがすぐに心を痛めるはず」と製作のサフランは言う。「彼女たちに希望を与えたのに、あんな恐ろしい状況に置くなんて、よけいに悲惨に思える」

サミュエルとエスターのマリンズ夫妻を演じているのはベテラン俳優のアンソニー・ラパリアとミランダ・オットー。「ミランダとアンソニーにマリンズ夫妻を演じてもらえて、すごくうれしかった」とサンドバーグ。「彼らは本物の名優だし、どんなことでもとにかく見事にやってのける」

ラパリアの出演を喜んだのはサンドバーグだけではなかった。ラパリアの13歳になる娘も、父親が本作へ出演すると知って有頂天になった。「あの子は生まれてからずっと、私が俳優をやっているのを見てきた」とラパリアは言う。「今、どんな映画に出ているのかと聞かれるたびに私は答えるけれど、あの子からは大した反応は返ってこないのがふつうなんだ。でもこの映画に出ると言ったとき、あの子は飛び上がって、『学校でみんなに言わなきゃ。こんなにうれしいのは生まれて初めて。パパは自分が私をどんなに幸せにしたか、分かんないでしょ!』と言って大喜びしていた。私はアナベルというキャラクターにせよ、このシリーズにせよ、その人気のほどをよく理解していなかったんだが、この件は私の娘をとても幸せにしてくれた。実際、このジャンルの作品に出たのはこれが初めてだったんだけど、私自身もとても気に入ったよ」

ラパリアはまた、サンドバーグのことも気に入ったようだ。「私は彼のオープンさ、新鮮な視点がとてもいいと思った。初めてデイビッドに会ったとき、私たちは充実した会話を交わせたよ。彼はとても魅力的な人物なんだよ。私は彼のアイデアが大いに気に入ったし、彼はサミュエルに関する私の考え方を評価してくれた。それに彼は撮影のとき、途中で誰かが予定外のことをやっても、いつでも対応する心構えをしていた。私はそれがとてもうれしかったね」

エスター役のオットーもサンドバーグの監督ぶりがよかったと言う。「彼は自分が何を目指しているかをはっきり分かっているし、それを相手にも明確に伝えるの。それにとても穏やかで優しく、控えめな人で、すごく付き合いやすい人なのよ。彼と組めてほんとうに楽しかったわ」

そしてオットーも、彼女自身の子供時代の関心事がこの役に惹かれた理由のひとつだと語る。「私は子供のころ、人形にすごくハマっていたの。アンティークの人形を集めていたこともあった」と言う彼女は、こうも考える。「人形というのは人間に似せて作られているけれど、実際に生命はない。そんなところに本質的に不吉な感じがあるのよね」

オットーが演じるエスターは、おそらく反論するだろう。少なくとも最初は。「映画の冒頭では、サミュエルとエスターはとても幸せなの。彼は子供たちのために美しい人形を作っている職人で、彼らは古いけれどすてきな家に住み、ビーという可愛い娘がいる。とても幸せな一家なのよ」

「私はサミュエルを“名人形師”と呼んでいる」とラパリアは言う。「彼はああいうかなり精巧な人形を作って生計を立てている。私は個人的に、部屋の隅に座って、目を見開いていつもこっちを見つめているものはどんなものでも、ちょっと不気味に感じるけれど、サミュエルは自分の仕事に誇りをもつ職人であり、妻子との関係もとてもいい。彼とビーは、かくれんぼのようなゲームをよくやるんだが、彼らはメモを使って互いに手がかりを教えるんだ」

しかし、マリンズ家ののどかな生活は長く続かない。夫婦は最愛のビーを悲劇的な事故で失うのだ。「そして12年後。エスターとサミュエルは以前には想像もつかない様子で現れる」とラパリア。「ふたりを見れば、何かがおかしいとすぐに感じられるはずだ」

「子供を亡くしたたいていの親がそうであるように、彼らは悲嘆に暮れるの」とオットーは言う。「でも、たいていの親と違って、彼らはどんなことをしてでも娘を取り戻そうと決心した。ほんとうにどんなことでも厭わないつもりで。何をしたかというと、彼らは祈ったの。どんなかたちであれ、娘に会わせてくれる、あるいは、娘の存在を感じさせてくれるなら、どんな力でもいいから助けてくれと呼びかけた。でもそれによって、彼らはふつうなら自分の家に迎え入れないような何かを呼び起こしてしまったの」

とくにエスターはその代償を払っていた。10年以上、彼女はその接触によって実質的にも比喩的にも傷を負っている。マリンズ夫妻の家は、ラパリアが「暗く、気が滅入るような環境」と表現するような場所になってしまっていた。それをなんとかするために、そして、子供たちの声がエスターの精神状態にいい影響を与えてくれることを期待し、彼らは6人の身寄りのない少女たちを家に迎えるのだ。

最近閉鎖されてしまった孤児院から少女たちに同行し、彼女たちの親の代役とお目付け役を兼ねているのがシスター・シャーロットである。ステファニー・シグマン演じるこのどこか型破りなシスターは、かつてヨーロッパ南東部の大修道院で暮らしたことがあり、明らかに何か秘密を抱えているが、今は満足そうに少女たちの世話に集中している。

シグマンはこう語る。「シスター・シャーロットはとても幸福そうで、すごく芯の強い女性。私は彼女のそんなところが大好きなの。彼女にとって大事なのは少女たちの世話をし、彼女たちをまとめ、家族のように暮らすことだけ。少女たちには家がなく、どこにも行くところがない。だから彼女たちはマリンズ家へ行くわけで、シスター・シャーロットは、自分たちはとても幸運なのだと彼女たちに言い聞かせるの」

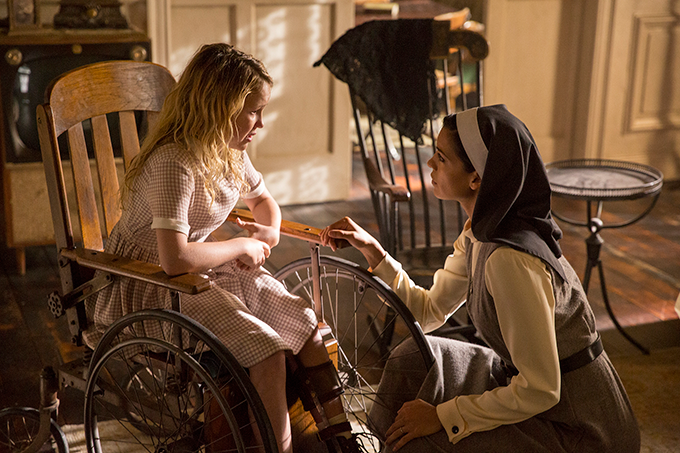

シスター・シャーロットの支えをいちばん必要としているように見える少女は、年少組のひとり、ジャニスだ。「どんな人でも誰かと特別な絆を結ぶものだけど、ジャニスとシャーロットも、ユニークですてきな絆を結んでいるの」とシグマンは言う。「シャーロットがほかの少女たちをないがしろにしているわけではなく、ただ彼女はジャニスと少し多くの時間を……いえ、かなり多くの時間を過ごしているのよ。ジャニスは身体的に制限があり、シャーロットの助けがほかの子たちよりも必要だから」

ジャニスがほかの少女たちのように動くことができないのは、このストーリーの時代には現在よりも多くの患者がいたポリオ(急性灰白髄炎)のせいである。片脚に装具を付けているため、彼女はほかの5人のように走ったり遊んだりすることができないだけでなく、ただ思いどおりに動くことさえも苦労する。マリンズ家の寝室は2階のため、もしサミュエルがかつて職人の腕を生かして作った階段昇降機がなかったら、この家でも彼女は大変だっただろう。

演じるタリタ・ベイトマンはジャニスについてこう語る。「ジャニスは、ほかの子たちのように自由に動けないのでとてもつらいの。ほかの子たちは彼女を大好きだけど、からかうのよね。それは姉が妹をからかうようなものなんだけど、ジャニスは感受性が強いので傷つくの。ほかの子たちが外の世界を体験しているのを見ると、彼女はちょっとうらやましくて落ち込む。マリンズ家に行き、階段に昇降機が付いているのを見たとき、最初、彼女はためらうけれど、みんなから乗るように背中を押されるの。そしていったん彼女がその装置で階段を昇り始めると、みんなは手を叩いて彼女に声援を送ってくれる。そのとき初めて、彼女はあの家でくつろげる気になるの」

だが、トラブルの種が植えられたのもジャニスがそうして階段を昇っていったときだった。「彼女の視線の先には亡くなったこの家の娘ビーの部屋がある」とベイトマンは説明する。「いい気配がするときは分かるものじゃない? 悪い気配もやっぱり分かるのよね。ジャニスはアナベル人形のせいで何か不気味なものを感じるんだと思う。おかしいよね、ただの人形なのに。でも、アナベルは邪悪なものすべての触媒であり、ものすごいパワーをもっている。スーパーヒーローも特殊なパワーをもっていて、人々から愛されるけれど、彼らはそれを善のために使うでしょ。アナベルはそれと正反対で、彼女の中に潜む悪霊はそのパワーでひどいことをする。だから私はアナベルが怖いの」

ベイトマンはまた、ある夜、ジャニスがビーの部屋に勝手に入り込んだために、悪霊の影響を受けやすくなってしまったのではないかと考える。「ジャニスは好奇心が旺盛なだけ。その好奇心が危険なんだけどね」

シスター・シャーロット以外にも、ジャニスを心から愛する者がいる。「リンダはジャニスにとって妹のような存在で、ふたりはとても仲がいいの。ほかの子たちに比べると、いちばん仲がいいと言っていいと思う。ふたりはいつも一緒。ずっと幼いときからそうなの」とベイトマン。

ホラー映画に出演経験のあるルル・ウィルソンが演じる天使のような顔をしたリンダは、ジャニスよりも年下なのに、ジャニスのことを心配している。「リンダは、ジャニスが規則を破ってビーの部屋に入り込んだときに、初めて何かおかしいと感じたんだと思う」とウィルソンは言う。当然、リンダもジャニスを追って中に入る。「リンダはアナベル人形が自分をまっすぐ見つめていることに気づき、ものすごくおびえるの」

ウィルソンは撮影中でなくても、小道具のアナベル人形を避けた。「あの人形はとっても大きいし、彼女の目はモナリザの目みたいに、ずっとこっちを追ってくる。アナベル人形を見ていると、『あっ、こっちを見てる。逃げなきゃ』と思うの。そして場所を移動してから振り返ると、彼女はまだこっちを見てるのよ。眉が少し傾いていて、その眉がまるで、必ず捕まえるからと言ってるみたいで、すごく気味が悪いの」

しかし、ウィルソンによれば、彼女自身の登場シーンでとくに怖いのは、アナベル人形以外の玩具が絡んでいる。それは、監督のサンドバーグのデザインに基づき、小道具担当のトーマス・スペンスが本作のために特別に作ったものだ。ウィルソンはそれをこう説明する。「リンダは、ビーの部屋から古い豆鉄砲を持ち出していたの。それにはとても長い糸が付いていて、その先端にはピンクの球が付いてるんだけど、実際、すごく重くて驚いた。その球を回収できるように釣りざおのリールみたいのも付いてるの。暗い廊下でリンダはとても不安になって思わずそれを発射してしまう。リールを巻いて戻すと、何も問題ないんだけど、もう一度、発射すると……」

今度は違った。

ウィルソンにとって本作は3本目のホラー映画で、このジャンルで最高の経験ができたのはサンドバーグのおかげだと言う。「デイビッドはほんとうにすばらしい監督よ」と彼女は言う。「ホラー映画の撮影では、撮っているときは怖くない。音楽とか効果音とかが入った完成版を観て初めて怖いと思うんだけど、この映画では撮影中でもキャストが実際に怖さを感じるように、デイビッドが工夫していたの。けれど撮影はとても楽しかったわ」

孤児院からマリンズの家にやってきた少女はほかに4人。キャロル、ナンシー、ティアニー、そしてケイトである。ジャニス、リンダを含め、6人とも、脚本のドーベルマンにより、彼の母やおばたち、そしてニューライン社幹部2人にちなんで名づけられた。少女たちの間では確実に序列がある。グレース・フルトンが演じるキャロルは最年長であるゆえに、実質的なリーダーだ。

「キャロルはいちばん年上で、しっかりしているように見えるけれど、じつは不安のかたまりなの」とフルトンは説明する。「彼女が自分でどうにかできることはたくさんあるけれど、年齢はどうにもならない。想像がつくと思うけど、いちばん年上の孤児は養子としていちばん望まれるというわけにはいかない。もしかすると、慈愛に満ちた人がどこかにいるかもしれないけれど、たいていの人は幼い可愛い子を望むのよね。だからキャロルは外見をよくしようと努力して、雑誌を見たり、ほかの子たちを観察したりするの。でも、心の奥底は不安でいっぱいだからこそ、彼女はいつも自分が正しくないと気がすまない。彼女は養子に迎えられるにはタイムリミットが迫っていることを知っているの。ジャニスは少女たちの中でいちばん弱いので、キャロルはジャニスが注意を集めやすいと思っていて、妬むんだと思う。彼女はジャニスを身勝手だと感じてるの」

フィリッパ・クルサードが演じるナンシーは、年長組のひとりで、間違いなくキャロルの“副官”だ。「ナンシーは冒険心があっていたずら好きで、探険をしたり、遊びのきっかけを作ったりするのが得意な子なの」とクルサードは説明する。「彼女はちょっと気弱なところがあるんだけど、キャロルと一緒にいると気が大きくなって、ジャニスやリンダのような年下の子たちに対して高圧的になり、威張ったりすることもあるの。でも、悪いことが起き始めて、不安が増し、恐ろしい状況にさえなってくると、少女たちは団結し、ナンシーはみんなを守ろうとする」

テイラー・バックが演じるケイトは、ちょっと板ばさみのような年齢である。「ケイトはジャニスの友達でいたいんだけど、年齢差が出始めているの」とバックは言う。「彼女はもう“10歳グループ”ではないのよね。だから、キャロル、ナンシーと一緒に過ごすようになり、彼女たちからも仲間として受け入れられているので、年長組のほうに近づいている」

バックにとって本作が長編映画初出演なのだが、スクリーン上の恐怖感とは裏腹に、撮影の合い間の雰囲気は最高だったようだ。「誰もが仲がよくて、とてもいい雰囲気だった。キャロル役のグレースは私たちにスイングダンスを教えてくれたのよ」

孤児役の最後のひとり、ルー・ルー・サフランが演じるティアニーは、ケイトといちばん仲よしだが、少し年下であるにもかかわらず、キャロルの年長組の一員でもある。リンダ役のウィルソンが言っていたように、サフランも本作での体験についてこう語る。「この映画では演じながら、本物じゃないんだと自分に言い聞かせないといけないことがあった。それほどすべてがリアルに思えたの。だって、人形―子供のために作られたものであり、とても罪のないもの―が、あんなに邪悪で恐ろしいものになりうるなんて、私には想像できない。そして子供たちが狙われるなんて、よけいに怖い」

さて、本作で最初に登場する少女は孤児たちではなく、サマラ・リーが演じるマリンズ夫妻の娘ビーだ。彼女が現れるのは、一家がまだ幸せな、ひと昔前の時代である。撮影当時、わずか8歳だったリーは、ホラー映画の大ファンだという。

監督のサンドバーグはこう思い返す。「彼女に初めて会ったとき、『ねえ、サマラ、君の名は(アメリカ版の)「ザ・リング」の有名なキャラクターと同じだね』と言ったら、彼女はすぐこう答えたんだ。『知ってる。あの映画、大好きなの。私はじつはあのキャラクターにちなんで名づけられたのよ』って。この映画の撮影中に『死霊館 エンフィールド事件』が公開されたんだが、彼女は5回も観に行ったんだよ」

身の毛もよだつような映画に対して無条件の情熱を傾けるリーでさえ、限度があることを認める。「『アナベル 死霊館の人形』を初めて観たときは、けっこう怖かったな。私は気味の悪い人形とか、それが動くこととかが怖いの。自分の人形も動くんじゃないかと心配になって、クローゼットに隠しちゃった!」と、リーはにやりと笑う。

サンドバーグは、本作の若いスターたちに大満足だった。実際のところ、彼の労力のほとんどは、タイトル“キャラクター”に向けられた。「アナベルは人形なので動かないし、僕たちはわざと動かすかたちで彼女を使いたくなかった。下手に動かすと彼女が滑稽に見えるリスクがある。だから、動かないという制限を逆手にとって、どんな恐怖を思いつくかというチャレンジは楽しかったよ」と彼は言う。「それに、怖いものは見せるよりも、見せないほうがより恐ろしいのがふつうだ。想像力というのは、どんなに高価なゴムスーツやCGIキャラクターにも優っていることが多いからね」

本作で映画に登場3本目となるアナベル人形は、アマルガメイティド・ダイナミクス・インク(ADI)によって手直しされた。「ADIと組むことは長年の夢だったんだ」とサンドバーグ。「彼らはほんとうに長年、僕の子供時代からの傑作映画のすべてで特殊メイク、特殊造形、小道具を手がけてきた。彼らが作った新しいバージョンのアナベル人形は、それ以前のものからマイナーチェンジされていたんだ。ジェームズ・ワンでさえ、最初のアナベルはこのストーリーに登場するにはちょっと不気味すぎると考えたんだが、そのとおりだったよ。だって、あんな人形をわが子のために作る父親なんている? というわけで、ADIが調整してアナベルは特定の状況では怖さが少し和らいで見える。でも実際は史上最高の怖さだよ」

「この家に、異質な存在を感じる・・・・邪悪な存在を……」

本作の撮影は主にワーナー・ブラザースのスタジオ“ステージ26”でおこなわれた。そこにはマリンズの家の内部全体が入った。そのセットはもともと、ロサンゼルスのエリジアン・バレー、別名フロッグタウンにある倉庫の中に建てられ、その後、何度か作り直されたものだ。それによって、フィルムメーカーたちは家の実際の大きさを見積もることができ、撮影用に理想的な構造を決めることができた。

「この映画を撮影するうえで、僕がものすごくうれしかったのは、すべてをサウンドステージ上に建てることができたということだった」と監督のサンドバーグは言う。「どの壁も取り外しができたので、カメラやクレーンを好きな場所に配置することができたし、天井も取り外せた……必要なことは何でもできたんだよ。そんなふうに、基本的に何でも実行可能なステージで撮影するのは僕にとって長年の夢だった」

美術監督のジェニファー・スペンスは、ロサンゼルスのモンテシート・ハイツにあるヘリテイジ・スクエア・ミュージアム―歴史的に重要な9つの建物を所蔵―を訪れ、2階建てのマリンズ家を部分的にアメリカン・ゴシック建築のファームハウス・スタイル風に設計した。そのセットはサウンドステージに入りやすいように、1階と2階をそれぞれ隣り合わせの平屋として作った。先に撮影されたのは孤児たちが移り住むほうの時代で、スペンスは、19世紀半ばから後半の雰囲気にちょっとだけ近代的な要素を入れ、時間は経過しているものの、マリンズ夫妻自身の時間は止まったままであることを示唆している。その前の時代のために、スペンスの美術チームは孤児たちのベッドを撤去し、居間にテレビ、ラジオなどを置き、全体的にビーがいる幸せな時期を反映させる明るい雰囲気のセットにした。

「この映画の脚本を初めて読んでときに、古い時代が舞台設定だと知って、私はものすごく興奮したの」とスペンスは思い返す。「今の私たちにとって、あって当然なものがないという点がとても気に入ったのよ。たとえば、携帯電話はなかったから、すぐに緊急通報をするなんて絶対無理だった。コンピューターとか、何もない……シンプルな時代なの。それはある意味でより怖い雰囲気をかもし出すんじゃないかな。今は助けを求めようと思えばありとあらゆる手段があるけれど、1950年代の人里離れた場所にある農家だと、固定電話1つが機能しなければ、ほぼお手上げ状態よね」

『ライト/オフ』でサンドバーグ監督と組んでいたことから、スペンスは彼とすでにいい関係を築いていた。「デイビッドはとんでもなく独創的で、とてもリラックスした人。この映画は一緒にやる2本目なので、彼は私のやり方を理解し、信頼してくれている。だからものすごく自由にやらせてくれた」と彼女は言う。「私はストーリーの動きのある部分に関してはもちろん機能性を重視してデザインしたけれど、視覚デザインに関しては、美しさと不吉さを追求したの」

「ジェニファー・スペンスはすごいのひと言に尽きる」とサンドバーグは称賛する。「彼女は、隠された十字架やあちこちにいる“ハチ”のモチーフなど、ごく細かい部分にまでこだわり、カッコいいセットにしてくれた。彼女のデザインは、この映画の中でいろいろな恐怖感をお呼び起こすきっかけになっている」

マリンズ家のデザインの中心は玄関ホールで、そこからは1階の大部分が見え、印象的にカーブした階段がある。スペンスは木で手すりを作り、ゴシック風のデザインに融合させた。途中の踊り場には見事なステンドグラスの窓があり、大聖堂の空間のような印象をもたらした。階段そのものに組み込まれたのは、装飾が施された鉄の格子で、それによって空気と光が階段全体を循環する効果を出せた。スペンスはそれをニューヨークのあるアパートで見たことがあり、本作の演出効果のために盛り込むことを決めた。さらに注目すべきは、手すりのデザインに深紅のガラスが組み込まれていることと、赤い手吹きガラスのシャンデリアである。それらは、悪魔的な存在を示唆するために製作のジェームズ・ワンが好んで使う色で、スペンスは彼にそんなかたちでオマージュを捧げたのだ。

家の中のいたるところに、スペンスはビー・マリンズに対するさりげないオマージュを散りばめた。花柄の壁紙やハチの巣をモチーフにしたもの、手すりの基部それぞれに彫り込まれたハチ、ドライフラワーが収められているハチの巣の形の額縁4点などだ。ビーの部屋のステンドグラス窓にも中央にミツバチが描かれている。

階段に関連した―そしてプロット上で―際立つ要素がジャニスの階段昇降機だ。この装置は本作の時代設定当時のものであり、ドイツの製造業者から取り寄せたのだが、本作では、そのモーターと真鍮(ちゅう)のレールだけが使われた。チェア自体は、不用品交換会で見つけたものから再製し、当時のベルベットを採り入れ、塗装をし直し、撮影で使えるようにモーターに合わせて調整された。

家の中では大きいほうの部屋のひとつ、居間もまた、スペンスのひらめきが光る。どの部屋からもほかの複数の場所が見えるようになっており、1階にはひとつとして人間が隠れられる部屋はない。たとえば、どの部屋もはっきり区切られているにもかかわらず、居間からは応接間、玄関ホール、少女たちの学習用の部屋が見える。また、廊下は玄関からキッチンの食料品置き場まで、家の中を通るように設計された。それは、家の“動脈”をドラマチックなロングショットで撮れるようにすることが目的だった。そして家全体の硬材の床は本物で、俳優たちが歩くときにきしみ音を出すように貼られた。

あとの時代のストーリーで、エスター・マリンズの部屋も家の1階にある。エスターはベールにおおわれた四柱式ベッドで毎日過ごしている。サミュエルはその部屋のよろい戸に大きな木製の十字架を彫っていた。それは家に棲みついた邪悪なるものからエスターを守るためだったが、同時に、抑圧的なエネルギーを増大させてもいた。

一方、同じ時代のシーンでも、ビーの部屋は変わっていない。彼女の死の瞬間から時間が止まっていた。風変わりな動物に覆われた古いピンクの壁紙が貼られたその部屋の主が幼い女の子というのは見てすぐに分かる。スペンスと小道具担当のトーマス・スペンスがデザインし、作ったパンチとジュディの人形劇シアター、お茶会用のテーブルなどの中で、いちばん注目すべきはドールハウスだ。

そのドールハウスの外側は、マリンズの家の正面のレプリカである。囲いのあるポーチ、十字継ぎ手などもぴったり一致させている。ドールハウスの内部は、やはり家の内部の正面を向いている4つの部屋―1階の居間、応接間、2階のエスターの裁縫室とビーの部屋―のレプリカだ。それは、サミュエルが娘へのプレゼントとして作ったもので、壁紙にいたるまで本物そっくりであり、実際に点滅する照明まで付いている。女の子なら魅了されないはずがない。もちろん、ジャニスもそうだ。

撮影中にサンドバーグ監督と話していたとき、スペンスは家の中に荷物用の小型エレベーターをつけるアイデアを出した。「もともとはクローゼットだったんだけど、私は小型エレベーターは、ふたつの部屋を行き来する怖い方法として、演出的に面白いんじゃないかと思ったの。監督たちはそれをとても気に入って、脚本のゲイリー・ドーベルマンがそれを絡めたすごく粋なシーンを書き足してくれたのよ」

それらには、孤児のひとりがエレベーターの中で恐ろしい体験をするシーンも含まれていた。つまり、その撮影では実際にその中に誰かが入らなければならなかった。「僕はできるだけ実際に撮影しようとするんだ」とサンドバーグは言う。「80~90パーセントを実際にカメラの前でおこない、最終的な仕上げにCGIを使うといちばんいい結果が得られる。世界最高のCGIをもってしても、ホラー映画では、観客は不自然さをどうしても感じてしまうからね」

サンドバーグは製作のワンと同じく、“途切れのない長回し”のショットを好む。「だから、シーンとシーンの効果的な移行にそういうカメラ回しを多用した」と彼は言う。サンドバーグにとって幸運なことに、撮影監督のマキシム・アレクサンドルもそれを気に入っている。「マキシムはホラー作品での経験が豊富なので、毎日セットで撮影前に彼と最良の撮影方法を話し合うのは楽しかった」

「僕はこの映画をちょっと西部劇のように考えた。というのも、マリンズ家がファームハウスで、その立地環境がほとんど砂漠のような広々としたホコリっぽい場所で、人里離れているからだ」とサンドバーグは続ける。「マキシムは、古いシネマスコープで撮った西部劇映像のように、その雰囲気を捉えてくれた」

アレクサンドルはこう付け加える。「デイビッドと僕は、ストーリーの異なるトーンを引き立たせるため、撮影においてふたつの方向性を決めた。ひとつは、オランダの絵画のようなもの。光は基本的に外からだけさし込み、内部の人工的な光は使わない。それによってすべてが柔らかくなり、美術監督のジェニファー・スペンスが考えた配色とぴったり合ったし、すべてが幸せな時期のソフトムードをより強めた。そしてもっとドラマチックなシーンでは、それとは対照的なスタイル―たとえばティントレットのようなルネサンス期の絵画―に変えて、暗くした。暗さがこの映画ではとても重要だったんだ」

家の外観は主に、ロサンゼルスのダウンタウンから50キロメートル足らずのシミ・バレーにある大牧場ビッグスカイ・ランチでロケ撮影した。既存の建造物を白い下見板で改造してゴシック建築の外観に変え、囲いのあるポーチと十字継ぎ手を加えた。

ビッグスカイ・ランチのセットは、サンドバーグが求める西部劇的な雰囲気を満たすものだっただろうが、その景観にはそれ自体の恐怖が伴っていた。「あれはかなり過酷な環境だったね」と彼は言う。「ガラガラヘビや毒グモのタランチュラが草の中に隠れているため、あるシーンで女優のひとりに外を走らせる前に、ヘビの調教師を待機させないといけなかった」

しかし、ストーリーにとっては、その環境が効果的だった。「乾燥して暑く、殺伐とした光景だった。枯れた木々さえも、この映画にはピッタリだったよ」とサンドバーグは言う。「でも、幸せだった時代用には、その景観をもっときれいに見せなければならなかったので、視覚効果チームが木々に葉を加え、もっと生き生きと見えるようにしたんだ」

シスター・シャーロットと少女たちがマリンズ家のファームハウスにやってくるときに乗っているバスは、1937年式エアストリーム。13台しか作られなかったうちの1台であり、現存する唯一のオリジナル車両でもある。もともとのトランスミッションは、標準装備の5段変速だったが、1990年代後半にオートマティックに改造された。だが、本物らしく見えるように、もともとのクラッチペダルと変速レバーは残っている。そのバスで移動中に、少女たちのひとりが時間を潰すために雑誌を読んでいるのだが、その表紙を飾っているのが、モデルだった美術監督のスペンサーの母親である。

「ジャニスが人形を見つけたの……白いドレスの人形を」

衣装デザイナーのリア・バトラーは、本作の舞台設定の時代に合った衣装を難なく用意し、ステファニー・シグマン演じるシスター・シャーロットが着用する本物の修道女服も作った。「衣装合わせに行ったとき、リアは1956年のシスターの写真を持っていたの」とシグマンは思い返す。「私の衣装はまさにそれとそっくりだった。リアの仕事ぶりは見事で、私はあの衣装をまとったとき、完全に別人になった気がした。おかげでシャーロットの世界にうまく入り込めたわ」

バトラーにとって、はるかに大きなチャレンジは、タリタ・ベイトマン演じるジャニスが装着する脚の装具で、時代に合った正しいものを見つけることだった。最初、トーマス・スペンス率いる小道具チームは、オークションサイトのeBayで、商品ページの写真に基づき、ピッタリな装具を見つけたと思った。だが、届いてみると、それは必要なサイズの半分の大きさだった。最終的に彼らは正しい装具を見つけることができたが、ベイトマンに合うように靴を製造し、それを装具に付けなければならなかった。だが、トーマス・スペンスが見つけた中で真のビンテージといえば、本作でベイトマンが使った車イスだった。オークションで購入したその車イスは、「ターザン」のクリエーターであるエドガー・ライス・バローのものだったのだ。

もうひとつの目立つ小道具は、エスター・マリンズが装着する“マスク”だった。顔の明らかなゆがみを隠すためのこのマスクは、人形師である夫が彼女のために作ったように見せている。「私は、エスターがベッドを覆うベールやついたてやマスクに隠れて暮らしているというアイデア全部がとても気に入ったの」とエスター役のミランダ・オットーは言う。「俳優として、多面性のあるキャラクターを演じられるのは天からの贈り物のようなものだと思う。そんなふうに隠れている彼女の本質を見極めようとしながら演じられたから。ほんとうの姿が見えないと、そのキャラクターに関する恐怖と謎が深まるんじゃないかな」

本作の緊迫感を増幅するのが音楽だ。中でもある一曲が雰囲気をとても盛り上げた。少なくともジャニスにとっては。立ち入り禁止のビーの部屋から、レコードの曲が流れてくる。それは何の害もなさそうな「ユー・アー・マイ・サンシャイン」だった。

監督のサンドバーグは、本作のストーリーとは本質的に対照的なその曲、そして、ポーランドの作曲家クシシュトフ・ペンデレツキの楽曲からインスピレーションを受けた。しかし、本作に必要な現在進行中であり、どんどん増していく不穏な雰囲気を創り出す手助けとなったのは、ベンジャミン・ウォルフィッシュのスコアだった。

「ベンは何かふつうと違ったことをやろうと、意欲満々だった」とサンドバーグ。「彼は、僕らが何かユニークなものを利用できるようにと、楽器で奇妙な音を創り出すためだけにプロのオーケストラとセッションまでしたんだよ。映画全編を通してその多くを使わせてもらった」

製作のジェームズ・ワンは、彼が始めたこのホラー・シリーズをサンドバーグがしっかりと受け止め、膨らませた演出をとても喜んだ。「デイビッドはこの映画に古風な趣をもたらした。我々が現代映画で見慣れている伝統的なホラー映画の枠から出ているんだ」とワンは語る。「僕が思うに、それこそがこのシリーズの世界観を新鮮でユニークなものにし続けているんじゃないかな。どの映画もまったく異なる特色があるけれど、すべてがつながっている」

製作のピーター・サフランも同感だ。「ジェームズが創り、今回デイビッドが継承したものは、人間のまさに生まれもった気質、DNAの中にある恐怖感を引き出す映画なんだ。私たちは皆、この人形、この動かない物体があれほど凄惨なことをやってのけるというアイデアに引き込まれるんだよ」

「このシリーズの映画によって、僕らが映画館で映画を観るのが大好きな理由がとてもよく分かる」とサンドバーグが締めくくる。「映画館は、恐怖から興奮まで、ありとあらゆる感情を体験できる、ほかの人々と共有する安全な環境だからだ。そして今回、『死霊館』と『アナベル』の世界のもうひとつの要素がどう結びつくかを知ることができる。もしかすると、次に何が来るか、ヒントも得られるかもしれないよ」