国民的人気を誇るコミックスの実写化にあたり、製作陣は原作ファンと作家の思いを最大限に尊重したいとの意向から、脚本の構想段階から原作の出版社スクウェア・エニックスと綿密な連携を行ってきた。原作者の荒川 弘は自身が生み出した原作漫画を子供として、作品のマルチ展開については、その孫と捉え、その成長を楽しみに静かに見守るとのスタンスで一貫している。今回の実写化でもその態度は変わらなかったが、製作陣は作品の解釈など重要な局面では助言を求め、最後まで協力体制を崩すことはなかった。基本的なコンセプトは、出版社と曽利文彦監督ら映画化スタッフとのコンセンサスを得ながら決定され、一本の映画として描く上で、エドとアルの「兄弟の旅」をテーマに再現するとの案が採用された。

そして魅力的なサブストーリーが詰まった原作の中でも、曽利監督がこだわったのがタッカーとキメラ(合成獣)のエピソードだ。このショッキングな結末は連載時から物議をかもしたが、曽利監督は「ハガレンがシンプルなアクションヒーローものとして描かれたマンガではなく、人として見てはならない世界の深淵をあえて突きつける位置づけの作品であることを、タッカーの物語がハッキリさせた」と主張。

「賢者の石」を手に入れるためなら街を壊すことさえ厭わなかったエドが、目的のためには手段を選ばぬタッカーの悲劇を目撃することで大きな精神的成長を遂げる。それと同時に、この事件はエドとアルの兄弟の絆が試される重要なポイントでもある。そのため、物語中盤の核として脚本に取り込まれることとなった。

過去に『ピンポン』(02)など漫画原作の実写化を成功させてきた曽利監督は、見た目以上に中身を似せ、演じさせる重要性を強く感じていた。キャラクターの本質さえ表現できれば、たとえオール日本人のキャストであっても違和感なく見せられるという確信のもと、監督は、山田涼介という役者の中に、優しげな見た目のイメージからは想像できないほどの男らしさと強烈なリーダーシップ、負けん気の強さを見出していた。それこそまさにエドというキャラクターにおいてもっとも重要な要素であった。

山田涼介は、エド役を演じる事の重みを誰よりも理解していた。元々原作のファンであり、原作に対する知識は曽利監督も舌を巻くほどで、髪もウィッグ等ではなく、自らの髪を金色に染めて撮影に臨み、現場では自ら演技面でのアイデアを出すことも少なくなかった。ときには監督のプランと異なる演技を試し、最終的に山田の案が採用された個所もある。その代表的なものがコーネロに対し「つけ上がるなよ、ド三流、格の違いってやつを見せてやる」と言い放つシーンである。

また、危険を伴うアクションシーンも含め、スタント無しですべてを自ら演じた。中でも冒頭のチェイスシーンでは、屋根からコーネロに飛び掛かるスタントは細い屋根の上を25メートルほど全力疾走し、その端から約7メートル下のマットに飛び降りるこのスタント撮影を、彼は迷うことなく自ら演じることを決意。実際にこの高さのセットを前にすると、誰でも足がすくんで躊躇するほどなのだが、山田は臆することなく堂々たるダイビングを見せ見事一発OK。度胸の良さとスタント演技における勘の鋭さを見せつけた。

リアリティを持たせるため、原作のみならず実在の19世紀の服飾文化も参考にデザイナーの西原梨恵が作り上げた衣裳の数々には、見えない部分にも多くの工夫が凝らされている。とくに気温が高い撮影地の気候対策は重要で、厚手に見える軍服なども内側は通気性を確保したメッシュ素材にしてあり、演者の負担を極力減らしてある。

ただしエドの衣裳はクローズアップも多く、風合いの面から本革素材で製作せざるをえなかった。それでも山田は40度近い暑さの中、本革ならではの重い衣裳を涼しげに着こなしたが、ひとつ提言したのがパンツ部分についてだった。アクションにこだわりがある山田は、格闘シーンで満足のいく脚の動きを実現するため、あえて素材の変更を願い出たのだ。それを受けた衣裳チームは即座にアクションシーン専用のストレッチ素材のパンツを製作。その後は革製のタイプとシーンごとに使い分けていった。

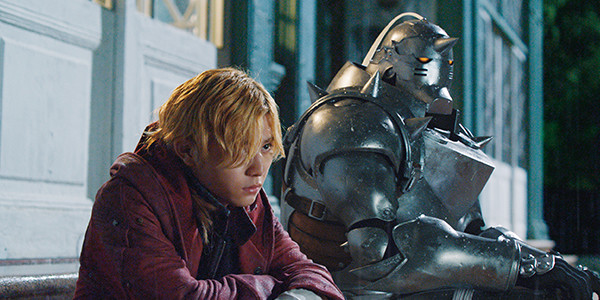

甲冑に軽快な動きをさせるためには実物模型では困難であり、当初よりアルはフルCGで描くことが決まっていた。曽利監督率いるVFXチームは長年、独自に積み上げてきた技術のすべてを注ぎ込んだ。

今回彼らが選んだ技術はワイヤレスのモーションキャプチャー。期待した最大のメリットは山田ほか共演者とアルの動きを完璧にシンクロできることであった。演者のテンションを損なうことなく、リアルなCGと共演を可能にする最先端の技術だ。このメリットを最大限に生かしたのが、エドとアルの激しい格闘にウィンリィまで絡んでくる兄弟げんかの場面。アルのようなフルCGのキャラクターと人間の役者を接触させながらもこれほど自然に「共演」させる事はハリウッドでも難易度が非常に高く、日本の高精度な技術の面目躍如となっている。

撮影現場でモーションキャプチャーを演じる役者に選ばれたのは、100名を超えるオーディションでダントツの存在感を示した水石亜飛夢。芽生え始めた不信感を兄にぶつける激しい兄弟喧嘩のシーンは、もはや吹き替えなど不要なほどの見事な出来栄えで、このシーンのあまりの完成度の高さに、水石にそのままアルの声を担当してもらうことが決まった。山田と本田も、この大抜擢を知らされた際、まるで我が事のように、本人以上に跳び上がって喜んだという。

邦画史上最大規模のVFXと新技術を取り入れた本作だが、もっとも画期的だったのはイタリアでの撮影部分だ。

エドとアルの故郷に広がる草原、石畳の街並み、旅を象徴する駅舎や蒸気機関車など、原作の世界観を構築するためにイタリアロケを敢行。

まずは舞台となるヴォルテッラの街全体を、RED EPICを積んだ大型のドローンで隅々まで事前に撮影。そのデータを取り込み、コンピュータ上にバーチャルな街を再現する。そこに各キャストの撮影素材やフルCGによるアルを合成していくわけだが、この方法だと従来の撮影法と異なりカメラワークの制限が完全になくなる。後から演出を加えたり、構図を変更することさえ可能となり、あらゆるシーンの完成度を際限なく高めることができるようになった。これは『アベンジャーズ』などハリウッド超大作の一部で採用されている手法だが、日本映画で本格的に使われるのは初めてである。