1993年から2012年まで。ふたつの世紀にまたがり20年弱の歳月をかけて、ひとつの漫画が「月刊アフタヌーン」に連載された。時代劇を超える唯一無二の世界観、凄まじい活劇描写、そして魅力あふれる多彩なキャラクターたちが織りなす虚々実々の人間模様。やがて累計発行部数750万部を超えることになる本作は、海外でも話題が話題を呼び、ついにはアメリカで最も権威があると言われるコミック賞のひとつ、ウィル・アイズナー漫画業界賞の最優秀国際作品賞を受賞した(その後、手塚治虫「ブッダ」、大友克洋「AKIRA」が同賞を獲得している)。まさにワールドワイドな人気を誇る沙村広明の「無限の住人」は、実写映画化がきわめて困難な作品でもあった。

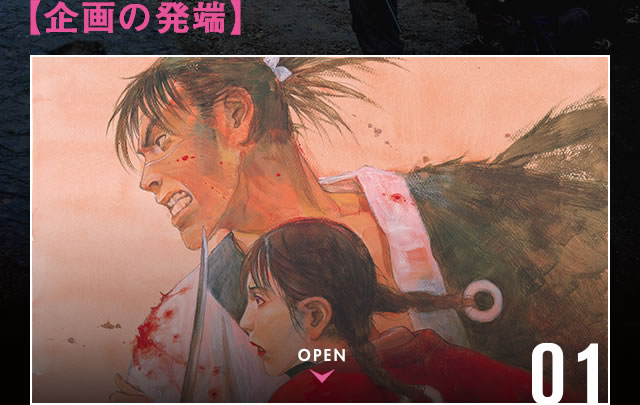

『るろうに剣心』3部作を成功に導いた小岩井宏悦プロデューサーは、この無謀な企画も、世界映画界でも最も多忙な辣腕監督、三池崇史なら楽しんで乗り越えるのではないかと思いつく。そして三池監督からは主人公、万次を木村拓哉でという思ってもみなかったアイデアが提示された。奇しくも小岩井は連続ドラマ「ラブジェネレーション」などで木村出演作を手がけていた。小岩井は、三池監督の発案を聞いたときのことを次のように語る。「〈死なない侍〉という存在が数十年もトップの俳優として色あせない彼の存在感と重なり、アクションを具現化する身体能力、色気、この作品が持つ哲学を支える人間力など、確かに彼しかいないと目からウロコでした」。万次は、はからずも不老不死の肉体を与えられ、その後50年、そのままの姿で生き続けている侍だ。そして、この物語は、人は生きているのか?生かされているのか?では何のために?そんな〈無限〉の問いを含んだ内容である。不可能を可能にする三池マジックと、永遠の輝きを放つ木村のスター性の融合に、イギリスの名プロデューサー、ジェレミー・トーマスが加わり、壮大なプロジェクトが出発した。

映画は2015年11月2日にクランクイン、翌年1月17日にクランクアップした。極寒で知られる真冬の京都での撮影。しかも、万次が登場する場面はほとんどが屋外。ところが、木村拓哉は素肌に着流し一枚のいでたちで、現場に立ち続けた。しかも足元は裸足に草履。全身が映らないシーンでも、そのスタイルを固持した。スタッフを始め、現場を訪れた原作者も含め、誰もがその徹底性に驚いたが、木村にとってはごく当たり前のことだったようだ。そもそも、原作の設定通り、右眼を完全に潰した状態でアクションすることにこだわったのも木村。三池監督は当初、特殊メイクで完全に片目を見えなくするのではなく、両目が見えるかたちで演じてもらうことも考えていたという。また、もし、片目を潰すとしても、木村の利き目である右眼ではなく左眼を潰したほうがいいのではないかと、木村に提案した。だが、木村は原作のビジュアルを重要視した。彼の答えはいつも明快だ。「だって、万次はそうだから」。ごまかしのないその姿勢は、俳優としてのありようにも確実にリンクしており、現場でも一切のブレがなかった。多種多様な殺陣の数々はすべてノースタントで演じ、万次の身にふりかかる出来事すべてを受けとめた。万次の殺陣は、一風変わった武器を使うことも多く、異色の面々が相手ということもあり、アクロバティックであることも少なくない。それを彼は、利き目を潰した距離感の掴みづらい状態で、足元の悪い大自然を草履で、さらには寒風吹きずさむ中を薄着で、乗り越え続けた。そんな木村の姿が現場の一体感を生み出す。主演俳優の、まさに献身的なアプローチを、スタッフたちも心からのリスペクトで支えていた。ある困難な場面で、一発オッケーを出した木村に、あるスタッフは思わず「すげえ……」とため息をつく。きわめて過酷ながら、表方、裏方を超えた魂の交歓がそこにあった。

クランクインの日から、ヒロイン、凜を演じる杉咲花と木村拓哉の相性は完璧だった。その日は、主に、凜が万次に敵討ちの助太刀を頼み込むシーンが中心。凜に亡き妹、町の面影を見出した万次が、当初は復讐のため人殺しなど…と断っていたが、決意の重さを知った最後には絶妙の間合いで引き受けるくだりなど、木村と杉咲だからこそ生み出せたエモーションだ。そんな杉咲に、三池監督の演出も熱がこもる。「凜には、死んだお母さんの叫びが聴こえているよ!」。男性的と評されることの多い監督にしては珍しい、ヒロインの心に寄り添う繊細な演出。監督が何か一言口にするたび、それを吸収し、それまで以上にキャラクターに輝きを与えていく杉咲。まさに、スポンジに水が染み込んでいくかのようだった。そんな彼女を、劇中さながらに見守る木村。撮影初日が終わった瞬間、ふたりは自然発生的にハイタッチをした。木村曰く、それは「契り」だったという。以後、二人三脚で敵討ちの旅に出る万次と凜さながらに、木村と杉咲は現場で微笑ましいほど親密なムードで共にいた。まるで、ほんとうの兄妹のように。

木村拓哉は、アクション監督からの指示を細やかに咀嚼した上で、それを万次にふさわしいアクションとして血肉化し、繰り出す。つまり、単に殺陣の型を覚えて、再現しているわけではない。木村は殺陣や立ち回りという言葉を好まないが、それは人物の動きを段取りにしたくないという想いがあるからだろう。見栄えを意識する時代劇の殺陣は、ときに流麗さに傾くこともある。木村はそんなとき、三池監督やアクション・チームと話し合い、あるときは手数を減らして合理的に、あるときは手数を増やして人間的に演じる工夫を加える。そのことによって、万次というキャラクターの懐の深さがより一層増す。万次には不死身の身体があるが、彼は痛みを感じるし、決して無敵なわけではない。強敵揃いの相手に負けることも少なからずある。死なない=死ねないだけで、斬られることもあれば、叩きのめされることもある。だからこそ、観る者は万次に肩入れしたくなるのだが、そんな万次の魅力を、木村は活劇の細部を意識しながら、体現していた。

他のキャラクターを演じる面々も個性的なアクションを見事にこなしている。たとえば、市原隼人扮する尸良は、途中で片腕を切り落とされるが、その逆境を新たな凶器に変える。舌なめずりしながら万次に向かっていく市原の姿には、理屈を超えたエネルギーが満ち溢れており、圧巻。また、戸田恵梨香演じる槇絵は、狭い路地での万次との闘いで、奔放かつアクロバティックなアクションを披露。槇絵の武器は長く、路地で振り回すには困難が伴うが、この設定は原作者の沙村があえて狙った効果とか。狭い空間でも大胆に暴れ回れる槇絵の天才性、そしてあたりがみるみる破壊されていくダイナミズムが際立つからだ。戸田は、木村のサポートもあり、アクション初挑戦とは思えないほど、この難易度の高いシークエンスを自分のものとし、槇絵の艶やかさと寂しさを同時に体現していた。

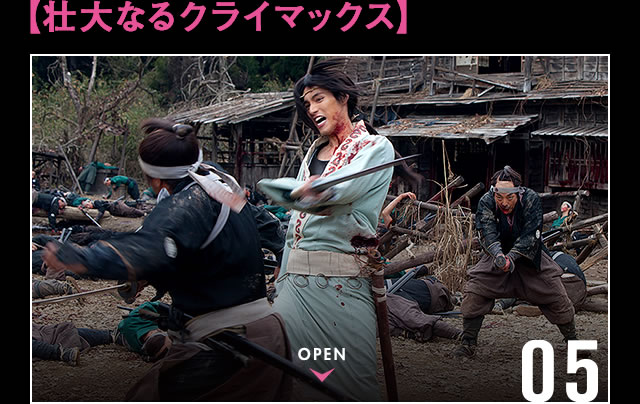

クライマックスの宿場町のシーンには、約300人ものエキストラが投入され、大掛かりな活劇が展開した。あたかもひとつの町が壊滅するほどのスケール感。落馬や階段落ちといった映画ならではのシークエンスも押さえつつ、天津影久と、万次それぞれの闘いが、同時進行で描かれた。たとえば、橋の上にいる天津と、橋の下の万次は両者の個性の違いを明瞭に表わしており、一騎打ちへの期待がいやが上にも盛り上がる。

天津を演じる福士蒼汰は、自分の出番がないときも、現場で木村=万次のアクションを凝視、遠くからその動きに合わせて、自らも動いていた。おそらく、来るべき決闘への無意識のウォーミングアップだったのだろう。

そうして、迎えた万次VS天津の激突は、映画『無限の住人』最大の見どころ。互いの誇りをかけた男と男のぶつかり合いは、鮮烈にして豊かで、木村と福士それぞれの個性が見事にコラボしていた。

キャラクターの個性が際立つ武器は本作の特徴の一つ。各キャラクター、そして倒した敵の武器を自分のものにしていく万次の手持ち武器と合わせると、オリジナル制作の武器はなんと38!

モノトーンの万次の衣装に対し、真っ赤な着物の凜、紫一色でミニ丈の百琳など、メインキャラクターの衣装はどれも色彩豊かで個性的。特徴的な原作の世界観を大切に表現している。

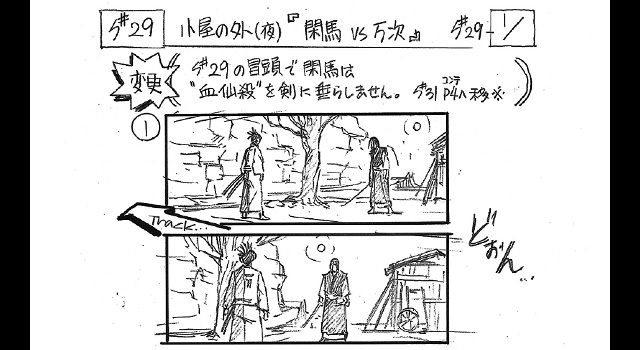

通常の時代劇の殺陣とは一線を画す本作のアクション。まるでカット割りの細かい漫画のような緻密なコンテが、未知なるアクションに挑む俳優陣のイマジネーションを助ける。

京都の山奥に作られた広大なセット。わずか2ヶ月で建てられたこのセットは、家屋の内部まで作り込みがなされている。その上で細部にわたるエイジングが施され、きめの細かいリアルなセットが構築された。

本作で重要なアクションシーンではワイヤーアクションが使用され、男女問わず各キャストそれぞれが、スタントなしで自身のアクションに挑んでいる。