- 玄田哲章さんインタビュー

- 今回の『沈黙の戦艦』『暴走特急』は、放送用に収録した時(前者は1995年、後者は1998年、ともにテレビ朝日「日曜洋画劇場」にて地上波放送)からだいぶ時間が経っての追加収録となります。およそ20年ぶりとなる収録はいかがでしたか?

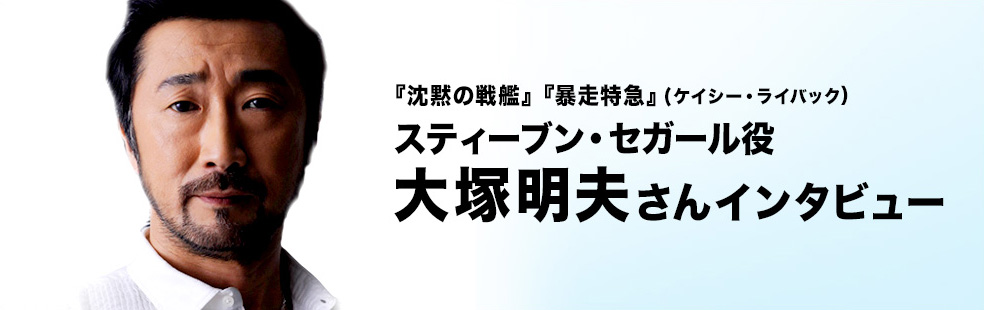

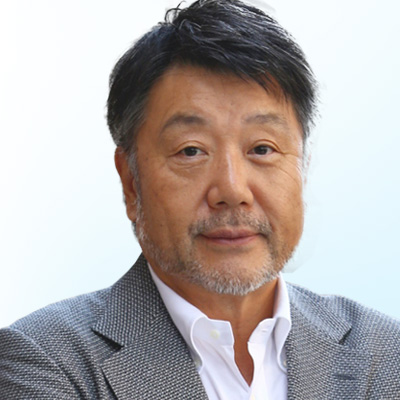

- 大塚: こんな若い人(当時のセガールは39歳から40歳)に声をアテるなんてね(笑)。僕の場合、昔から自分より若い人に声をアテることってなかったんですよ。アテるのは基本的に自分より年上のキャラクター。画面に映っている人が年下で、新鮮な体験をしました(笑)。

- 収録当時は(劇中の)セガールは大塚さんより年上ですものね。

- 大塚: 彼は今も年上なんですけどね(笑)。

- 20年近く前の吹替に追加収録したわけですが、以前の声と合せて追加するのは苦労されましたか?

- 大塚: そうでもないですね。他のシーンもざっと流して観たんですけど、まだまだイケるなという感じです。当時、セガールの声は色々な方がアテていたんです。津嘉山正種さん(『死の標的』『アウト・フォー・ジャスティス』ソフト版)や、宇崎竜童さん(『ハード・トゥ・キル』ソフト版)がやったこともあるし、玄田(哲章)さんももちろんやっていますし(今回の2作品のソフト版ほかを担当)。セガールってわりと甲高いキンキン声じゃないですか。他の皆さんは、渋い声でやっていたので、僕は違ったことをやらないといけないんじゃないかと思いました。普通に何のストレスもなくポンとしゃべったんですけど、それがきっと良かったんじゃないですかね。

- 当初、セガールの吹替をした時の印象深いエピソードはありますか?

- 大塚: 演出家の佐藤敏夫さん(『007』シリーズや『ER』の演出など外画・海外ドラマを多数演出)についてですね。昔、セガール主演の『刑事ニコ/法の死角』が「日曜洋画劇場」で再録されることになって、佐藤さんが僕にセガールの声の仕事を振ってくださったんです。それをきっかけに「日曜洋画劇場」で放送するセガール作品で、声を担当させてもらえるようになりました。ソフト版は別な制作体制でしたから、はじめのうちはいろいろな方が担当していましたが、「日曜洋画劇場」で僕が演じさせていただくようになってから、ソフト版でも声を掛けていただけるようになりました。

- 『刑事ニコ』が、セガールの声を務めるきっかけとなった作品なのですね。

- 大塚: 確かそうです。最初は僕じゃなく、亡くなった谷口節さんがアテられていました(TBS「水曜ロードショー」版、1992年放送)。テレビ朝日で作り変える時に、僕になったんです。

- セガール作品には、さまざまな歴史があるのですね。

- 大塚: 面白いことに、僕は一時期、合気道を教わっていたことがあって、今もその先生に時々お目にかかるんですけども、その先生が本部道場で内弟子をやっている時に、セガールが合気道を学びにきていたそうです。ちょっとビックリしましたね。

- セガールとはどこかで繋がっているんですね(笑)。セガールの声をアテる時に意識されること、役作りなどあれば教えてください。

- 大塚: セガールは普通のアクションヒーローと違って追い込まれないんですよ。人間は追い込まれるとだんだん横隔膜が上がってきて、ゆったりした音(声)が出なくなるんです。だけどセガールにはそういうことがなくて、“常に自分が勝つ”というシチュエーションなので非常にリラックスしてるんですよ。ピンチにはピンチなりの、相手を恫喝する時はそういった声の出し方がセオリーとしてあるんですが、セガールの場合はそれを一切やらなくていい。木管楽器のようなトーンを心がけていました。それがセガールを演じる時に一番気をつけることですかね。

- セガールの決して焦らない姿勢は、監督の演出の意図なのか、それともセガール自身の役の捉え方なのでしょうか?

- 大塚: むしろ後者だと思います。彼はもともと演技者ではないですから。空手は自分が攻撃して相手を破壊するけれど、合気道はちょっと特殊で、自分から突っ込んでいく術がないんです。いかに相手の攻撃を判断するかが勝負の分かれ目になるので、瞬時に対応するため常に体に力が入っていないんですよね。だからあいいう無表情になるのかなと(笑)。

- セガールのような無表情なキャラクターは、喜怒哀楽のはっきりしたキャラクターに比べて演じにくいのでしょうか?

- 大塚: 難しいかもしれないけれど、最初からそうだとわかっていれば難しくないですよ(笑)。

- セガール作品で好きな作品、思い出深い作品があれば教えてください。

- 大塚: やっぱり『刑事ニコ』は思い出深いですね。珍しくセガールが悪役をやった、ダニー・トレホ主演の『マチェーテ』も印象深いです。あと、1ロール(序盤)で飛行機から落ちて死んじゃう『エグゼクティブ・デシジョン』。あれは衝撃的でしたからよく覚えています(笑)。

- ちなみに、セガールご本人とお会いしたことはあるのでしょうか?

- 大塚: それが残念ながらないんですよ。セガールは日本語が達者じゃないですか。吹替版を観ていれば僕の声を聴いているはずなので、「ああ、そうかそうか」と言ってもらえると思うんですが、誰も対面をセッティングしてくれないんです(笑)。

- ぜひとも対談を実現させてほしいですね。

- 大塚: でも何を話そう……。「どうもどうも、私があなたの声をやらせていただいている大塚明夫です」「ああ、そうですか」って(笑)。「ありがとう」と言ってもらえるかわからないし、「俺が日本語しゃべれるのに何でお前がやってるんだ!」となっても困るし(笑)。少し不安が残りますね。

- 子どもの頃に「日曜洋画劇場」などの吹替版で観た洋画は、大人になっても映画の“原体験”としてずっと残っているような気がします。声で作品を覚えてもらえることは、声優冥利に尽きるのではとも思います。

- 大塚: そうですね。何をもって良しとするかは人それぞれだとは思いますが。僕も初めてスタジオで中村正さんにお会いした時、「あ! デヴィッド・ニーヴンの声の人だ!」って感激しましたからね(笑)。

- 「あ、セガールの声の人だ!」って言われるのは、どんな感じなのですか?

- 大塚: うれしいやら恥ずかしいやら。日常で油断してる時に急に言われると、「あ、そうですけど」ってどうしたものやら(笑)。

- セガールを専属で演じられることは、とてもカッコイイと思います。

- 大塚: 昔のスターシステム(同じ俳優には作品が変わっても同じ声優を担当させる)でいうと、石丸博也さん(ジャッキー・チェンのフィックス声優として有名)が最後かなと思っていました。ロバート・デ・ニーロは演じる役が毎回違うので、全部同じ人ではできないじゃないですか。ですがこのままいくと、石丸さんのように、僕もその殿堂に入れそうですね(笑)。昔は、ジョン・ウェインはどんな映画に出ても“ジョン・ウェイン”でしたが、その意味でセガールは貴重ですよね。どんな作品に出ていても、セガールは“セガール”ですから。

- 改めてセガールは唯一無二な役者なのですね。

- 大塚: だからプロデューサーやスタッフとケンカとかしちゃうんでしょうね(笑)。今はハリウッドではなく、独立系のプロダクションでテレビドラマやVシネマのような作品を自らプロデュースしています。素晴らしいと思うのは、まだまだセガール作品の需要があるということですね。

- そうしてハリウッドの大作からインディーズ(独立系)作品へと活動の場を移してきたセガールですが、やはり「どんな作品でもセガールの声は自分がアテたい!」という思いはあるのでしょうか。

- 大塚: なかば使命感でしょうか。セガールの声のオファーがあれば、喜んで引き受けます。吹替版の制作体制には思うところもありますが… 例えば『沈黙の戦艦』は、トミー・リー・ジョーンズも出演している、ハリウッドの大作映画です。視聴率も期待できたので、吹替制作でも十分な予算が取れて、豪華たんですよね。それが変わってきて、今のセガール作品には、見たことないような俳優しか出演していない。現場に入っても、知っている声優さんがほとんどいない状況です。でもそういう作品こそ、吹替の制作に予算と手間をかけて、声優の配役も工夫して、吹替版で面白さを底上げした方が良い。もったいないと思うんですけどね。

- テレビ放送の吹替版は、日本独自の文化として確立している気がします。

-

大塚:

確立していたはずが、いつの間にか揺らいできている気もします。戦後、アメリカのドラマが大量に輸入されましたが、当時は全て吹替版が作られていました。そこで活躍されたきた方が、最近次々と亡くなられ、その次の世代の人たちは吹替の現場からは遠ざかっているようです。さらに下の若い人たちが、現在第一線で活躍しています。このままでは伝統が途切れてしまうのではという想いはあります。僕は新人として第一世代の人たちと仕事をしていたので、あまり年下世代の人たちと関わりがないんです。昔、吹替業界は、限られた300席に300人が座っている時代があって、業界自体がひとつの劇団のような感じでした。どこに行っても会えば「おう」って感じだったけど、今はほとんど知らない人ばかり。そうすると出来上がってくるものも違ってきます。

長い年月をかけて研ぎすまされてきた吹替という文化が、なぜ壊れてしまったのだろうという気持ちもありますが、主たる原因のひとつに、吹替制作の予算が十分に取れないことがあるのだと思います。第二世代で腕のある、芸達者な方を配役できないんです。「予算が無いから」と簡単に片付けられていますが、文化として考えた時にそれではまずいと思うんですよ。本当に美味しいものも食べてみないとわからないわけで、「美味しい料理もあるよ」って提供し続けていかないといけないと思います。 - ちなみに吹替の演出家の方で、「この人とは相性が良い」「仕事がやりやすい」という方はいらっしゃいますか。

- 大塚: やはり、最初にセガールの仕事を振ってくださった佐藤敏夫さんです。「あなたの好きなように演じなさい。評価されようとか考えずにやりなさい」と言ってもらえたのは力になりましたね。

- 役作りというよりは、「セガールが後から付いてきた」という感じなのでしょうか(笑)。

- 大塚: 僕は自分の見方でセガールを演じましたが、敏夫さんが言っていたのは、そのことを信じなさいということでしたね。

- 本人が実在する吹替版とアニメーションのキャラクターの声というのは、やはり全然違うスキルが求められるお仕事なのでしょうか。

- 大塚: アニメーションの場合は、ある程度カリカチュアしないとその人物を補完できないですよね。背景にしても、演技にしても、人体にしても、どこに重心が乗っているのかなど全然情報が足りないんですよ。歩く時も滑っているようにしか見えないとか(笑)。ビジュアルとして不完全なわけです。それを補完するために濃い目にカリカチュアしないといけないんですが、太い芝居さえしていけば存在感は生まれてくるはずなんです。吹替は生身の人間がやっているので、息づかいをシンクロさせていくことによって立体感が出てくる。やっぱり刀の切っ先を向ける、つまりはセリフを渡すベクトルの向き、距離感、空間を瞬時に作っていく。その精密さを求められるのが、吹替の難しいところですかね。タレントさんなどで、カメラに映っている顔がどうなっているか見ながら芝居する人は厳しいと思いますね。大昔ラジオドラマなどで鍛えられた人たちは、自在にそういうことができるんですよ。空間さえも意識させる。

- 『暴走特急』の追加収録中、セガールがかがむ時には大塚さんも同時にかがんでいらっしゃいました。そういう動作ひとつひとつで声質にも説得力が出るのですね。

- 大塚: そう、生身感が出るんですよね。肋骨がきゅっとなった状態から戻る、みたいなね。アニメでは滅多にないこと。そういう情報を瞬時にピックアップしていくのも才能だと思います。ただ良い声を出していても人気が出るのかもしれないけれど、それだとやっていてつまらなくなっちゃわないかなと思いますね。

- アニメーションと吹替、どちらにもそれぞれ難しさがあるのですね。

- 大塚: 難しさの種類が違うんですよね。どっちも別なベクトルで難しいんです。

- 余談ですが、オフの過ごし方や最近はハマっていることなどありましたら教えてください。

- 大塚: 最近、日本のドラマをよく観るようになったんですよ。知り合いが出てたりするのも大きいけれど、今年に入ってからの新しい習慣です。昔のアニメで観ていないものも、ケーブルテレビで放送していたりすると全部観ちゃったり。「スラムダンク」もそうだし、今一番好きなのは「HUNTER×HUNTER」ですね。海外ドラマの「ゲーム・オブ・スローンズ」もすごく面白いし、「ウォーキング・デッド」も楽しみにしている作品のひとつですね。

- 今回、『沈黙の戦艦』『暴走特急』のブルーレイには、「日曜洋画劇場」のテレビ放送吹替版が初収録されます。しかも追加収録によるカットなしの吹替版です。この吹替版は、現在ではなかなか実現できない豪華な声優が配役されていて、先ほど大塚さんがおっしゃった、まさに「美味しい料理」です。テレビ放送吹替版の収録を待ち望んでいたファンの方々に、メッセージをいただけますでしょうか。

- 大塚: まずは一緒に盛り上げていただきたい、という思いがあります。面白いものをどう判断するのか、“オーディエンス力”みたいなものの底上げにつながると嬉しいです。声が良いというのはもちろん武器。だけど、良い刀でもちゃんと刀を振れる人が使わなければ何も斬れない。逆に刀を使える人なら、なまくらの刀でも斬れる。声はその人が持っている武器ですが、要は武器の使い方です。声だけでいいなら芝居する必要はないわけですから。観客の皆さんにこの作品をご覧いただくことで、「一緒にもっと、吹替の深いところまで行ってみませんか?」と伝えたいですね。

取材・文:山崎佐保子/協力:東北新社、フィールドワークス

- 関連作品リンク

- ・『沈黙の戦艦』作品詳細ページ

- ・『暴走特急』作品詳細ページ